カサゴ釣りで安定した釣果を上げるには、餌選びが何よりも重要です。

テトラポッドの穴釣りから堤防際の探り釣り、船からの沖釣りまで、釣り場や状況によって最適な餌は大きく変わります。

長年カサゴ釣りをやってきた経験から言うと、餌の特性を理解して使い分けることが、釣果を2倍、3倍に伸ばす最大の秘訣です。

結論、カサゴ釣りに最強の餌はサバの切り身です。

本記事では、カサゴ釣りで実績のある最強餌をランキング形式でご紹介し、釣り場や状況に応じた使い分け方、効果的な付け方まで、実践で即使えるテクニックを余すことなくお伝えします。

カサゴ釣り 餌 最強ランキングTOP10

長年の釣行経験と釣果実績をもとに、カサゴ釣りで本当に使える最強餌をランキング形式でご紹介します。

餌取りへの強さ、集魚力、コストパフォーマンス、入手のしやすさなど、総合的に評価して順位をつけました。

サバの切り身|餌取りに強く数釣り最強のコスパ餌

カサゴ釣りで最も信頼できる餌が、サバの切り身です。皮が硬く針から外れにくい特性があり、ベラやフグなどの餌取りが多い場所でも安定した釣果を叩き出せます。

先月も堺漁港のテトラで釣りをした際、オキアミでは餌取りに苦戦していた隣の釣り人を尻目に、サバの切り身で20匹以上のカサゴを釣り上げました。強烈な匂いが水中に広がり、テトラの奥に潜むカサゴを次々と誘い出してくれるのが最大の魅力です。1切れを3〜4等分にカットして使うため、スーパーで1パック買えば半日以上余裕で持ちます。

- 餌取りが多い堤防やテトラで釣りたい人

- 餌代を抑えてコスパ良く数釣りしたい人

- 餌の交換頻度を減らして効率よく釣りたい人

- 匂いの強い餌で確実にカサゴを寄せたい人

- スーパーで手軽に餌を調達したい人

青イソメ|動きでアピールするオールラウンド餌

海釣りの万能餌として知られる青イソメは、カサゴ釣りでも抜群の実績を誇ります。活き餌ならではの動きで視覚的にアピールでき、針の刺し口から出る体液の匂いも集魚効果を高めてくれます。

釣り仲間の初心者アングラーにも勧めることが多いのですが、実際に見草漁港で使用した際には、テトラの隙間に落とした瞬間に食いついてくる場面を何度も目撃しました。特に、頭から通し刺しにして5〜6cmにカットすると、程よい大きさでカサゴの口に収まりやすく、針掛かりも良好です。食いが渋い時は2匹を針に刺す「房掛け」でアピール力を高められる点も便利です。

- 活き餌の動きでしっかりアピールしたい人

- カサゴ以外の魚種も同時に狙いたい人

- 朝マズメや高活性時に広範囲を探りたい人

- 釣具店で確実に入手できる餌を使いたい人

- 房掛けなど付け方で調整したい人

オキアミ(ボイルタイプ)|生タイプより餌持ち抜群の万能餌

ボイルオキアミは、生タイプと比較して餌持ちが格段に良く、餌取りにも強い特性があります。虫餌が苦手な方でも扱いやすく、小分けパックになっているものが多いので、必要な分だけ持ち出せる点も魅力です。

元島堤防で釣りをした際、知人が生オキアミを使っていましたが、すぐにふやけて針から外れてしまい苦戦していました。一方、私が使っていたボイルオキアミは、何度投入しても形が崩れず、しっかりとカサゴを誘ってくれました。尻尾をカットしてお尻側からまっすぐ刺すのがコツで、クルクル回らないように丁寧に刺すことで食いつきが大幅に向上します。少量を撒き餌として併用すると、さらに集魚効果が高まります。

- 虫餌が苦手で扱いやすい餌を使いたい人

- 餌取りに強い餌で効率よく釣りたい人

- 撒き餌と併用して集魚効果を高めたい人

- 小分けパックで無駄なく使いたい人

- 堤防際を移動しながら探りたい人

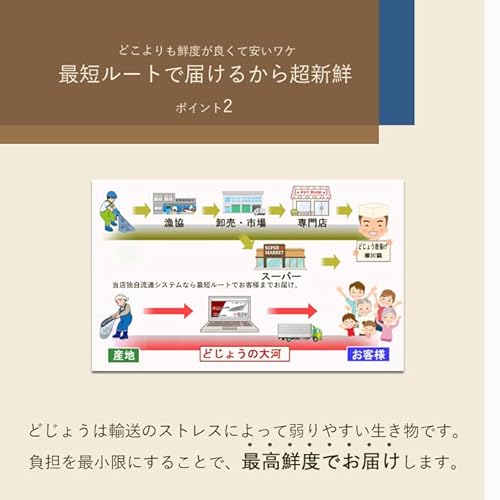

生きたドジョウ|30cmオーバーの大型カサゴ専用餌

ビッグワンを狙うなら、生きたドジョウが最強の選択肢です。大型のドジョウは小型のカサゴには食べきれないサイズのため、自然と30cm級の個体だけをセレクトして狙えます。

ベテランアングラーに勧められて購入しましたが、実際に田辺湾の内湾テトラで使用した際には、28cmの良型カサゴが食いついてきて、その引きの強さに驚かされました。通常の餌では出会えないサイズが釣れる確率が格段に上がります。ただし、ドジョウは比較的高価で入手も限られるため、記念すべき一匹を狙う特別な釣行で使うのがおすすめです。針の刺し方は口から通すか背掛けにして、できるだけ長く生命力を保つのがコツです。

- 30cmオーバーの記録級カサゴを狙いたい人

- 数より型を重視した釣りがしたい人

- 特別な釣行で勝負餌を使いたい人

- 内湾のテトラで大物が潜むポイントを知っている人

- 活き餌の扱いに慣れている人

イソガニ|カサゴの常食で食いつき最強の甲殻類

カサゴの常食であるイソガニは、警戒心を与えずに確実に食わせられる最強餌の一つです。テトラや岩場に生息しているため、現地で調達できる点も大きなメリットです。

持参した餌を使い切ってしまった際、見草漁港のテトラで小さなイソガニを捕まえて試してみたところ、想像以上に良い反応があり、立て続けに3匹のカサゴを追加できました。網があると捕獲しやすいので、持参することをおすすめします。餌としての使い方は「尻掛け」というカニのお腹部分に針を通すつけ方が一般的で、生命力を保ちながら自然な動きでアピールできます。特に秋から冬にかけて、大型のカサゴがカニを好んで捕食する傾向が強いため、この時期は特に効果的です。

- 餌代をかけずに現地調達したい人

- カサゴの常食で確実に食わせたい人

- 秋から冬の大型カサゴを狙いたい人

- 持参した餌を使い切った時の予備餌がほしい人

- テトラや岩場での釣りをメインにしている人

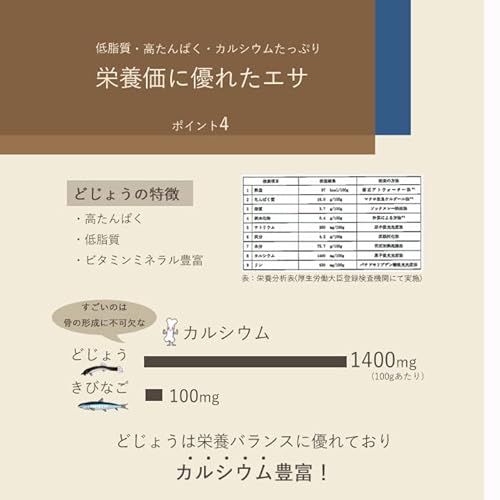

キビナゴ|船釣りで活きたものが抜群に効く

船から沖のカサゴを狙うなら、活きたキビナゴが抜群の実績を誇ります。深場でも活発に動いてアピールでき、大型の確率が格段に上がります。

白浜沖での船釣りで使用した際、活きたキビナゴを使っていた釣り人だけが25cm超えの良型を連発していました。冷凍キビナゴでも釣れますが、新鮮なものを瞬間冷凍した真空パックタイプを選ぶと、鮮度を保ったまま使用できます。1匹ずつ使用するのが基本で、針は口から刺して背中側に抜くか、背掛けにすると自然な泳ぎ姿勢を保てます。岸からの釣りではあまり使いませんが、船釣りでは必ず持参したい餌です。

- 船からの沖釣りをメインにしている人

- 深場で大型のカサゴを狙いたい人

- 活き餌の動きで確実にアピールしたい人

- 冷凍餌でも鮮度の良いものを使いたい人

- 25cm以上の良型を狙いたい人

イカの切り身|針から外れにくく餌持ち最強

イカの切り身は餌持ちの良さで群を抜いており、餌取りが多い状況でも安定した釣果を期待できます。適度な硬さがあり、針から外れにくいのが最大の特徴です。

堺漁港のテトラで釣りをした際、ベラの猛攻に苦しんでいましたが、イカの切り身に変更したところ、餌取りをかわしながらカサゴだけを選んで釣ることができました。釣り餌として販売されているものはもちろん、スーパーで売っている食用のイカも十分に使用できます。適度なサイズにカットして使うのがコツで、1パックあれば半日以上は余裕で持ちます。サバの切り身と並んでコストパフォーマンスに優れた餌です。

- 餌持ちの良さを最優先したい人

- 餌取りが多い場所で効率よく釣りたい人

- スーパーで手軽に餌を調達したい人

- 針から外れにくい餌で手返しを早くしたい人

- サバと併用して使い分けたい人

魚肉ソーセージ|コンビニで買える緊急時の救世主餌

魚肉ソーセージは、持参した餌を使い切った時の緊急用として非常に頼りになります。コンビニで24時間購入でき、常温保存も可能なため、車に常備しておくと安心です。

早朝から釣りを始めて、予想以上に好調で持参した青イソメを使い切ってしまった経験があります。近くのコンビニで魚肉ソーセージを購入して試したところ、思いのほか良い反応があり、さらに5匹追加できました。輪切りにしたものを針に引っ掛けて使用するだけなので、扱いも簡単です。スケトウダラのすり身で作られているため、魚の匂いもしっかりあり、カサゴの食性にもマッチしています。自分の空腹も満たせる点も何よりのメリットです。

- 持参した餌を使い切った時の予備がほしい人

- 24時間いつでも調達できる餌を知りたい人

- 常温保存できる餌を車に常備したい人

- 扱いが簡単な餌を使いたい人

- 自分の食料も兼ねた餌を持ちたい人

イカの塩辛|匂いの強さで集魚力抜群の裏技餌

イカの塩辛は、匂いの強さで他の餌を圧倒する集魚力を持つ裏技餌です。餌持ちも極めて良く、カサゴ釣りに非常に適しています。

釣り仲間から教えてもらって半信半疑で試してみましたが、元島堤防で使用した際には、潮が濁っていて活性が低い状況でも、塩辛の強烈な匂いに反応してカサゴが寄ってきました。コンビニやスーパーで手軽に購入でき、小瓶タイプなら釣り場にも持ち運びやすいサイズです。針に刺す際は、イカの身の部分を選んで使うと扱いやすくなります。特に夜釣りや濁り潮の時など、視覚より嗅覚に訴えたい場面で威力を発揮します。

- 匂いの強い餌で確実に寄せたい人

- 夜釣りや濁り潮で嗅覚に訴えたい人

- 活性が低い状況で差をつけたい人

- 餌持ちの良さを重視する人

- コンビニで手軽に調達したい人

生アサリ|変色防止加工で一日中安定した釣果

生アサリは貝類の中でも入手しやすく、カサゴの好物として安定した実績があります。変色防止加工が施されたものを選べば、一日中品質を保ったまま使用できます。

白浜の見草漁港で釣りをした際、朝から夕方まで生アサリを使い続けましたが、時間が経っても変色せず、最後まで安定してカサゴを誘ってくれました。貝類はカサゴの捕食対象であり、警戒心を与えずに食わせられる点が魅力です。釣り餌として販売されているものは品質が安定していますが、港の岩壁などで現地採集も可能です。ただし、採取に時間を取られるため、持参した餌が尽きた際の緊急用として覚えておくと良いでしょう。

- 貝類でカサゴの警戒心を解きたい人

- 一日中品質を保って使いたい人

- 変色防止加工された餌を使いたい人

- 現地採集の方法も知っておきたい人

- カサゴの常食で確実に食わせたい人

【釣り場別】カサゴ釣りに最強の餌の使い分け

カサゴ釣りで安定した釣果を上げるには、釣り場の特性に合わせて餌を使い分けることが非常に重要です

テトラポッド、堤防際、船釣り、内湾など、それぞれの釣り場で最適な餌は大きく異なります。

長年の経験から、釣り場ごとに本当に効果的だった餌の選び方をお伝えします。

テトラポッドの穴釣りはサバの切り身が最強

テトラポッドの穴釣りでは、サバの切り身が圧倒的に優れた実績を誇ります。

テトラの隙間は根掛かりのリスクが高く、餌が岩肌に擦れる機会も多いため、皮が硬く針から外れにくいサバの切り身が最適です。

根掛かりしても餌が残る強さ

テトラポッドの穴釣りでは、仕掛けを落とし込む際に岩に擦れることが頻繁にあります。

実際に堺漁港のテトラで釣りをした際、青イソメでは何度も餌が取れてしまい、付け直しに時間を取られました。

サバの切り身に変更したところ、多少擦れても餌が残り、効率よくポイントを攻められるようになりました。

皮の硬さが、テトラの過酷な環境で真価を発揮します。

狭い隙間でも確実に誘える

テトラの狭い隙間にピンポイントで餌を落とし込むには、匂いの強さが重要になります。

サバの切り身は強烈な匂いを発するため、テトラの奥深くに潜むカサゴにも確実に気づいてもらえます。

先月も見草漁港のテトラで、同じポイントをオキアミで探った後にサバで再度落とし込んだら、追加で2匹釣れたという経験がありました。

視覚より嗅覚に訴える餌選びが、穴釣りの成否を分けます。

堤防際の探り釣りは青イソメとオキアミの二刀流

堤防際を移動しながら探る釣りでは、活き餌と死に餌を使い分けるのが効果的です。

状況や活性に応じて、青イソメとオキアミを切り替えながら釣ることで、釣果を最大化できます。

移動しながら広範囲を探る

堤防際の釣りは、一箇所に留まらず横に移動しながら広範囲を探るスタイルが基本です。

元島堤防で釣りをした際、朝マズメの高活性時は青イソメの動きで次々とアタリを取り、日が昇って活性が落ちた時間帯はボイルオキアミでじっくり誘うという使い分けが功を奏しました。

どちらか一方だけでは取りこぼす魚を、二刀流で確実に仕留められます。

活性に合わせて使い分ける

カサゴの活性は時間帯や潮の状況で大きく変わります。

高活性時は動きのある青イソメ、低活性時は匂いと餌持ちの良いオキアミという使い分けを意識しましょう。

堺漁港で午後から釣りを始めた際、最初はオキアミで反応が薄かったのですが、夕マズメに青イソメに切り替えたら活性が上がったカサゴが連発しました。

両方を持参して、臨機応変に対応できる準備をしておくことが重要です。

船釣りで沖のカサゴを狙うなら活きたキビナゴ

船から深場のカサゴを狙うなら、活きたキビナゴが最も効果的です。

沖のカサゴは型が良く、25cm以上の良型が期待できるため、餌も大型の小魚系が適しています。

深場でも動きでアピール

水深のある沖のポイントでは、餌が底に到達するまでに時間がかかります。

白浜沖での船釣りで使用した際、活きたキビナゴは着底後もしばらく動き続け、広範囲のカサゴにアピールしてくれました。

冷凍タイプでも新鮮なものを選べば十分な効果がありますが、活きたものが手に入るなら迷わず選ぶべきです。

深場での視認性を高めるため、針は口から刺して背中側に抜き、自然な泳ぎ姿勢を保つのがコツです。

大型の確率が格段に上がる

沖のカサゴは岸からのカサゴと比べて、明らかに型が良い傾向があります。

田辺沖での釣行で、キビナゴを使っていた釣り人だけが28cmの記録級を含む良型を連発していました。

一方、オキアミを使っていた方は数は釣れるものの、サイズは控えめでした。

船釣りで大型を狙うなら、迷わずキビナゴを選択すべきです。

内湾のテトラは小さなイソガニで大物を狙う

内湾のテトラは潮の流れが緩く、エサが豊富で大型のカサゴが長く居つく環境です。

こうした場所では、カサゴの常食であるイソガニが圧倒的な実績を誇ります。

30cm級が居つく場所の攻略

内湾のテトラ帯は、大型のカサゴにとって天国のような環境です。

田辺湾の内湾テトラで釣りをした際、現地で採取した小さなイソガニを使ったところ、26cmの良型が食いついてきて、その引きの強さに驚かされました。

長く居ついている個体ほど、普段から捕食しているカニへの警戒心が薄く、確実に食わせられます。

通常の餌では出会えないサイズが釣れる確率が、格段に上がります。

現地調達で餌代ゼロ

テトラや岩場にはイソガニが豊富に生息しており、網があれば簡単に採取できます。

見草漁港で持参した餌を使い切った際、釣りの合間にイソガニを採取して追加で5匹釣り上げた経験があります。

メインの餌として使うには採取に時間がかかりますが、予備の餌として覚えておくと、いざという時に本当に助かります。

お腹側に針を通す尻掛けが基本で、できるだけ生命力を保つように丁寧に扱いましょう。

カサゴ釣り最強餌の実践的な付け方

どれだけ良い餌を使っても、付け方が悪いと本来の効果を発揮できません。

それぞれの餌の特性を活かした、実践的な付け方を詳しく解説します。

針へのしっかりとした固定と、水中での自然な動きの両立がポイントです。

サバの切り身は3〜4等分にカットして皮側から刺す

サバの切り身は適切なサイズにカットし、皮の硬さを活かした付け方が重要です。

正しく付けることで、餌取りにも強く、繰り返し使える経済的な釣りができます。

皮の硬さを活かした針掛け

サバの皮は非常に硬く、この特性を最大限に活かすことが餌持ちを良くする秘訣です。

1切れを3〜4等分にカットしたら、皮側から針を刺して身側に抜くのが基本です。

堺漁港のテトラで釣りをした際、この付け方で一つの餌で3匹連続してカサゴを釣り上げた経験があります。

皮を針のチモト側に持ってくることで、餌が回転せず、カサゴが食いやすい姿勢を保てます。

繰り返し使える経済的な付け方

サバの身は多少千切れても、皮が針に残っていれば使い続けられます。

釣り上げた後、身の形を軽く整え直すだけで、何度も使い回せるのが大きな魅力です。

元島堤防で半日釣りをした際、1パック(4切れ)のサバで15匹以上のカサゴを釣り上げ、まだ半分以上余りました。

経済的な釣りをしたい方には、この付け方をぜひマスターしてほしいです。

青イソメは頭から通し刺しで5〜6cmにカット

青イソメは通し刺しが基本で、長さを調整することで針掛かりが劇的に向上します。

活き餌ならではの動きを最大限に活かす付け方をマスターしましょう。

通し刺しの具体的な手順

青イソメの付け方で最もスタンダードなのが「通し刺し」です。

頭部から針を刺し入れ、体の中心を通して針先を5〜6cmの位置で抜きます。

注意点として、お尻側から刺すと体液が出にくくなるため、必ず頭から刺すようにしましょう。

見草漁港で釣りをした際、この付け方で針の刺し口から出る体液の匂いと、尻尾の動きが相まって、次々とアタリが続きました。

長すぎると針掛かりが悪くなるため、5〜6cmにカットするのが最適です。

房掛けで食いが渋い時の対処法

活性が低く、通し刺し1匹では反応が薄い時は「房掛け」が有効です。

2〜3匹の青イソメを同じ針に刺すことで、動きと匂いのアピール力を高められます。

白浜の堤防で朝マズメを逃し、日中の低活性時に釣りをした際、房掛けに変更したら食いが明らかに改善しました。

ただし餌取りも寄せやすくなるため、状況を見ながら使い分けるのがコツです。

ボイルオキアミは尻尾カットして真っ直ぐ刺す

ボイルオキアミは真っ直ぐ刺すことで、水中での不自然な回転を防ぐのが最重要ポイントです。

慣れるまでは少し難しいですが、コツを掴めば確実に釣果が向上します。

クルクル回らない刺し方のコツ

オキアミが水中でクルクル回転すると、カサゴに警戒心を与えてしまいます。

尻尾の先端を少しカットし、お尻側から針を刺してまっすぐ通すのが基本です。

堺漁港で釣りをした際、隣の釣り人がオキアミを使っているのにアタリがなく、見ると針が曲がって刺さっていました。

真っ直ぐ刺し直すようアドバイスしたところ、すぐにアタリが出て驚いていました。

オキアミの背中に沿って針を通し、頭と尻尾が一直線になるイメージで刺すのがコツです。

ふやけたらすぐ交換が釣果の秘訣

ボイルタイプとはいえ、長時間水に浸かっているとふやけて鮮度が落ちます。

見た目が白っぽくなったり、身が崩れてきたら、もったいないと思わず新しいものに交換しましょう。

元島堤防で一日釣りをした際、こまめに餌を交換していた私と、同じ餌を使い続けていた知人では、釣果に倍以上の差がつきました。

小分けパックになっているものを選べば、必要な分だけ取り出して鮮度を保てます。

イソガニはお腹側に針を通す尻掛けが基本

イソガニは生命力を保ちながら、自然な動きでアピールする付け方が重要です。

正しく扱えば、長時間元気な状態を維持できます。

生命力を保つ刺し方

イソガニの付け方は「尻掛け」が基本で、お腹の後ろ側に針を横向きに通します。

甲羅に針を刺すと死んでしまうため、必ずお腹側の柔らかい部分に刺すようにしましょう。

田辺湾の内湾テトラで釣りをした際、この付け方で30分以上経ってもカニが元気に動き続け、その動きに反応してカサゴが食いついてきました。

生命力を保つことが、この餌の最大の武器になります。

網を使った現地採取のコツ

イソガニを現地で採取する際は、小さめの網があると効率的です。

テトラの隙間や岩の下に網を差し込み、反対側から手で追い込むと簡単に捕まえられます。

見草漁港で餌を使い切った際、この方法で10匹ほどのイソガニを15分程度で採取できました。

小さめのサイズ(2〜3cm)の方が、カサゴの口に入りやすく針掛かりも良好です。

バケツに海水を入れて保管しておけば、数時間は元気な状態を保てます。

なぜサバの切り身がカサゴ釣り最強餌なのか

数ある餌の中で、サバの切り身が最強と言える明確な理由があります。

実際の釣行で何度も実感してきた、サバの切り身ならではの圧倒的な優位性を詳しく解説します。

餌取りに強く針から外れにくい皮の硬さ

サバの皮は非常に硬く、ベラやフグなどの餌取りが突いても針から外れにくい特性があります。

堺漁港のテトラで釣りをした際、ベラの群れが餌を狙っている状況でも、サバの切り身だけは形を保ち続けました。

隣で青イソメを使っていた釣り人は、何度も餌を取られて付け直しに追われていましたが、私は同じ餌で3匹連続してカサゴを釣り上げることができました。

餌取りが多い場所ほど、この差は顕著に現れます。

千切れず繰り返し使えるコストパフォーマンス

サバの切り身は多少身が千切れても、皮が残っていれば使い続けられるのが大きな魅力です。

元島堤防で半日釣りをした際、スーパーで購入した1パック(約300円)で、18匹のカサゴを釣り上げ、まだ半分以上余りました。

1匹あたりの餌代を計算すると、他の餌と比較して圧倒的に経済的です。

活き餌のように鮮度を気にする必要もなく、冷凍保存して次回の釣行に持ち越すこともできます。

コストを気にせず思いっきり釣りを楽しめるのが、サバの切り身の最大の魅力と言えるでしょう。

強烈な匂いでカサゴを引き寄せる集魚力

サバは青魚特有の強烈な匂いを発し、遠くのカサゴにも確実にアピールできます。

カサゴは夜行性で視覚より嗅覚に頼る傾向が強いため、匂いの強さは非常に重要な要素です。

白浜の見草漁港で夜釣りをした際、サバの切り身を投入すると、わずか数分で岩陰から出てきたカサゴが食いついてきました。

同じポイントをオキアミで探った時よりも、明らかに反応が早く、釣れるまでの時間が短縮されました。

特に濁り潮や夜間など、視界が悪い状況ほど、この匂いの強さが威力を発揮します。

堤防で半日使っても余る大容量

スーパーで売っているサバの切り身は、1パックに4切れほど入っており、十分な量があります。

1切れを3〜4等分にするため、合計で12〜16個の餌が作れる計算です。

田辺の元島堤防で朝から昼まで釣りをした際、活発に釣れた日でも使ったのは1パックの半分程度でした。

余った分は冷凍保存して次回に回せるため、全く無駄がありません。

活き餌のように「余ったらどうしよう」と心配する必要がなく、安心してたっぷり持参できるのも嬉しいポイントです。

カサゴの食性から見る最強餌の3つの条件

カサゴに効く餌を選ぶには、カサゴの生態と食性を理解することが不可欠です。

長年の釣行経験から導き出した、最強餌が満たすべき3つの条件を詳しく解説します。

条件①:甲殻類や小魚など普段の捕食対象

カサゴは岩陰に潜んで、目の前を通る甲殻類や小魚を捕食する待ち伏せ型のハンターです。

普段から食べ慣れているものほど、警戒心なく食いついてきます。

カニが常食だから食いつきが良い

カサゴの胃の内容物を調べると、カニや小さなエビなどの甲殻類が大半を占めることが知られています。

田辺湾の内湾テトラでイソガニを使用した際、投入してわずか数秒で食いついてくる場面が何度もありました。

これは、カサゴにとってカニが日常的な捕食対象であり、全く警戒する必要がない餌だからです。

逆に、カサゴが普段食べないような不自然な餌では、いくら目の前に落としても無視されることがあります。

小魚を模した餌も効果的

甲殻類と並んで、小魚もカサゴの重要な捕食対象です。

キビナゴやサバの切り身など、小魚を模した餌が効果的なのは、カサゴの本能に直接訴えかけるからです。

白浜沖での船釣りで、キビナゴを使っていた時、大型のカサゴほど積極的に食いついてくる傾向がありました。

これは、大型個体ほど大きな獲物を好むという、カサゴの生態を反映しています。

条件②:匂いの強さで岩陰から誘い出す

カサゴは夜行性で、昼間は岩陰にじっとしていることが多いため、匂いで誘い出すことが重要です。

視覚より嗅覚に頼る傾向が強いため、匂いの強さが釣果を大きく左右します。

夜行性で視覚より嗅覚頼り

カサゴは基本的に夜行性で、昼間は岩の隙間やテトラの奥に隠れて、あまり動かないという特徴があります。

堺漁港で日中に釣りをした際、匂いの弱いオキアミでは反応が薄かったのですが、サバの切り身に変更したら途端にアタリが増えました。

強烈な匂いが水中に広がることで、岩陰に潜むカサゴの嗅覚を刺激し、捕食行動に駆り立てるわけです。

特に濁り潮や夜間など、視界が悪い条件ほど、匂いの重要性が増します。

サバ・イカの塩辛が最強の理由

サバの切り身とイカの塩辛は、匂いの強さで他の餌を圧倒します。

元島堤防で活性が低い日中に釣りをした際、他の餌では全く反応がなかったのに、イカの塩辛に変更したら強烈な匂いに反応してカサゴが寄ってきました。

発酵した塩辛の匂いは、水中で長く拡散し続けるため、広範囲のカサゴにアピールできます。

低活性時やタフコンディションほど、匂いの強い餌が真価を発揮します。

条件③:餌持ちの良さで手返しを早くする

餌の交換頻度が多いと、それだけ釣りのテンポが悪くなり、釣果に直結します。

餌持ちの良さは、効率的な釣りをする上で極めて重要な要素です。

ベラなどの餌取りに負けない

堤防やテトラ周辺には、ベラやフグなどの餌取りが必ずと言っていいほど存在します。

見草漁港で釣りをした際、青イソメを使っていた時は、餌取りに次々と餌を奪われ、付け直しに追われてしまいました。

サバの切り身に変更したところ、餌取りが突いても針から外れず、カサゴが食いつくまで餌が残り続けました。

餌持ちが良い餌を選ぶことで、餌取りをかわしながら本命のカサゴだけを効率よく釣ることができます。

ボイルオキアミとサバの優位性

ボイルオキアミとサバの切り身は、餌持ちの良さで群を抜いています。

堺漁港で一日釣りをした際、生オキアミを使っていた知人は頻繁に餌を交換していましたが、私が使っていたボイルオキアミは何度投入しても形が崩れず、長時間使い続けられました。

サバの切り身に至っては、1つの餌で3〜4匹釣り上げることも珍しくありません。

手返しの早さが釣果に直結するカサゴ釣りでは、この2つの餌の優位性は圧倒的です。

活性別で変わるカサゴ最強餌の選び方

カサゴの活性は時間帯、季節、天候などによって大きく変動し、活性に合わせた餌選びが釣果を左右します。

それぞれの状況で最も効果的な餌の選び方を、実践経験をもとに解説します。

高活性時は動きのある青イソメで広範囲を探る

朝マズメや夕マズメなど、カサゴの活性が高い時間帯は、動きのある餌が圧倒的に有利です。

元島堤防で朝5時から釣りを始めた際、青イソメを使って堤防際を移動しながら探ったところ、次々とアタリが続き、1時間で8匹の釣果を上げました。

高活性時のカサゴは積極的に捕食行動をとるため、活き餌の動きに敏感に反応します。

この時間帯は、わざわざ匂いの強い餌を使わなくても、視覚的なアピールだけで十分食いついてきます。

広範囲を素早く探れるため、短時間で効率よく数を伸ばせるのが最大のメリットです。

低活性時は匂いの強いサバ・イカの塩辛でじっくり誘う

日中の低活性時や、潮が動かない時間帯は、匂いで誘う戦略が効果的です。

白浜の堤防で昼過ぎに釣りをした際、青イソメでは全く反応がありませんでした。

サバの切り身に変更して、同じポイントにじっくり餌を留めておいたところ、5分ほど経ってからゆっくりとアタリが出ました。

低活性時のカサゴは、岩陰から出てくるのに時間がかかるため、餌を動かさずに置いておく方が効果的です。

特にイカの塩辛は、強烈な匂いが持続するため、活性が極端に低い状況でも唯一反応が得られることがあります。

朝マズメはシャッド系ワームも選択肢に入る

朝マズメの高活性時は、ワームを使ったルアー釣りも非常に効果的です。

田辺の堺漁港で日の出直後に釣りをした際、エサ釣りをしていた隣の釣り人よりも、シャッド系ワームで広範囲を探っていた私の方が釣果が上回りました。

ゆっくり巻いても波動を出すシャッド系ワームは、朝の活性が高いカサゴに対して抜群のアピール力を発揮します。

餌を使い切る心配もなく、手返しも早いため、数釣りを狙うなら朝マズメはワームも十分選択肢に入ります。

ただし、日が昇って活性が落ちてきたら、素直に餌釣りに切り替えるのが賢明です。

日中の岩陰攻略は甲殻類系が最も効く

日中、カサゴが岩陰に隠れている時間帯は、カサゴの常食である甲殻類系が最強です。

見草漁港で昼過ぎに釣りをした際、イソガニを使ってテトラの隙間にピンポイントで落とし込んだところ、他の餌では反応がなかったポイントでも食いついてきました。

カサゴは日中、岩陰で休んでいるため、積極的に餌を追いかけることはしません。

しかし、目の前に普段食べているカニが現れれば、本能的に口を使ってしまうのです。

甲殻類系ワームも同様の効果があり、じっくり攻めるスタイルに適しています。

最強餌を確実に入手する方法と保存テクニック

どれだけ良い餌を知っていても、入手方法と保存方法を知らなければ意味がありません。

それぞれの餌の最適な入手先と、鮮度を保つ保存テクニックを詳しく解説します。

釣具店なら青イソメ・オキアミ・キビナゴが揃う

釣具店は釣り専用の餌を豊富に取り揃えており、品質も安定しています。

特に釣り場近くの釣具店は、その海域で実績のある餌を扱っているため、情報収集も兼ねて立ち寄ると良いでしょう。

白浜の釣太郎白浜店では、青イソメ、オキアミ、キビナゴなどの定番餌が常時揃っています。

店員さんに「今日の状況」を聞くと、その日に効果的な餌をアドバイスしてくれることも多く、非常に参考になります。

活き餌は鮮度が命なので、釣行当日の朝に購入するのがベストです。

スーパーでサバ・イカ・アサリを安く大量購入

スーパーは釣具店よりも圧倒的に安く、大量に餌を購入できるのが最大のメリットです。

私は釣行前日に必ず近所のスーパーに寄って、サバの切り身やイカを購入します。

釣具店で買うと1パック500円以上するサバの切り身が、スーパーなら300円前後で購入でき、十分な量が確保できます。

食用として売られているものでも、釣り餌として全く問題なく使用できます。

特に夕方のタイムセールを狙えば、さらにお得に購入できることもあります。

コンビニでは魚肉ソーセージとイカの塩辛を常備

コンビニは24時間営業で、緊急時の餌調達に非常に便利です。

釣り場に向かう途中や、持参した餌を使い切った際に立ち寄れる場所を把握しておくと安心です。

田辺方面への釣行では、国道沿いのコンビニで魚肉ソーセージとイカの塩辛を購入できます。

どちらも常温保存が可能なため、車に常備しておくという手もあります。

実際、予想外に好調で餌が尽きた際、コンビニで調達した魚肉ソーセージで追加の釣果を上げた経験が何度もあります。

釣り場でイソガニと貝類を現地調達する方法

テトラや岩場では、イソガニや貝類を現地で調達できます。

小さめの網とバケツを持参しておくと、採取がスムーズに行えます。

見草漁港のテトラでは、岩の隙間や海藻の下に小さなイソガニが豊富に生息しています。

採取のコツは、網を岩の隙間に差し込んで、反対側から手で追い込むようにすることです。

貝類も岩壁に付着しているため、マイナスドライバーなどで剥がして採取できます。

ただし、採取に時間を取られすぎると釣りの時間が減ってしまうため、あくまでも緊急時の予備手段として考えましょう。

活き餌は使い切る前提で必要量だけ購入

活き餌は鮮度が落ちると極端に効果が下がるため、保存は推奨されません。

青イソメなどは冷蔵保存できなくもありませんが、弱ってくると動きが鈍くなり、本来のアピール力を失います。

堺漁港で半日釣りをする際は、青イソメを1パック(約20匹入り)購入して使い切るようにしています。

余らせるともったいないと感じるかもしれませんが、中途半端に保存して次回の釣りで効果が落ちるよりも、その日に使い切って確実に釣果を上げる方が結果的に経済的です。

釣り時間と自分の釣りペースを考えて、適切な量を購入しましょう。

冷凍餌は小分けにして再冷凍は絶対に避ける

冷凍餌は一度解凍したら、再冷凍は絶対に避けるべきです。

再冷凍すると細胞が壊れて、匂いも薄くなり、餌としての効果が大幅に落ちます。

私はサバの切り身をスーパーで購入したら、1回分ずつラップで小分けにして冷凍保存しています。

釣行当日は、必要な分だけを冷蔵庫から取り出し、クーラーボックスに保冷剤と一緒に入れて持ち運びます。

元島堤防で釣りをした際、使い切れなかったサバを再冷凍した知人がいましたが、次回の釣行では全く釣れず、鮮度の重要性を痛感していました。

もったいないと思っても、使い切れなかった分は処分する勇気が必要です。

餌取りフグに負けない最強餌の対策法

堤防やテトラ周辺では、ベラやフグなどの餌取りが釣果を大きく妨げる要因になります。

餌取りに強い餌を選ぶことで、本命のカサゴだけを効率よく釣ることができます。

ボイルオキアミは生タイプの3倍餌持ちが良い

生オキアミは柔らかくて餌取りに弱いのが最大の弱点です。

田辺の堺漁港で釣りをした際、知人が生オキアミを使っていましたが、ベラの群れに次々と餌を取られ、5分おきに餌を交換していました。

一方、私が使っていたボイルオキアミは、何度投入しても形が崩れず、生タイプの3倍以上は餌が持ちました。

ボイルタイプは茹でて加工してあるため、身が締まっており、餌取りが突いても簡単には崩れません。

餌取りが多い場所では、迷わずボイルオキアミを選ぶべきです。

サバの切り身は皮が硬くフグでも千切れない

サバの切り身の皮は、フグが噛んでも千切れないほどの強度があります。

白浜の見草漁港で釣りをした際、フグの群れが餌を襲っている状況でも、サバの切り身だけは形を保ち続けました。

隣で青イソメを使っていた釣り人は、フグに餌を食いちぎられて全く釣りにならない状態でした。

フグが多い時は、もうサバ以外の選択肢はないと言っても過言ではありません。

皮を針のチモト側に持ってくる付け方をすれば、さらに餌持ちが向上します。

イカの切り身も餌取りに極めて強い

イカの切り身も、適度な硬さがあり餌取りに強い特性があります。

元島堤防でベラの猛攻に苦しんでいた際、イカの切り身に変更したところ、餌取りをかわしながらカサゴだけを選んで釣ることができました。

サバの切り身ほど匂いは強くありませんが、餌持ちの良さでは引けを取りません。

スーパーで食用のイカを購入し、適度なサイズにカットして使うだけなので、コストパフォーマンスも優秀です。

サバとイカの両方を持参して、状況に応じて使い分けるのがおすすめです。

青イソメは餌取り多発時は避けるべき

青イソメは餌取りが多い状況では、明らかに不利です。

堺漁港で朝マズメに青イソメで好調だったのに、日が昇ってベラが活発になると、餌を付けて投入する度に一瞬で食いちぎられる状況になりました。

餌取りが多発している時は、潔くサバの切り身やボイルオキアミに切り替えるのが賢明です。

活き餌の動きが効果的なのは、餌取りが少ない時間帯や場所に限られます。

状況判断を誤らず、餌取りが増えたら即座に餌を変更する柔軟性が釣果を左右します。

釣果を2倍にする最強餌の応用テクニック

基本的な餌の使い方に加えて、応用テクニックを駆使することで釣果をさらに伸ばすことができます。

長年の経験から編み出した、実践で即使える応用技を紹介します。

サバとオキアミを交互に使って反応を見る

同じ餌を使い続けるより、定期的に餌を変更する方が釣果が伸びることがあります。

田辺の元島堤防で釣りをした際、サバの切り身で3匹釣った後、アタリが途絶えました。

オキアミに変更したところ、すぐに追加のアタリがあり、さらに2匹追加できました。

カサゴは同じ餌が何度も落ちてくると学習して警戒することがあるため、餌を変えることで再び興味を引くことができます。

また、個体によって好みが異なるため、複数の餌を試すことで、より多くのカサゴにアピールできます。

オキアミを少量撒いて寄せてからサバで釣る

撒き餌で寄せてから本命の餌で釣るというテクニックも効果的です。

白浜の堺漁港で釣りをした際、オキアミを5〜6匹ほど投入してカサゴを寄せ、その後サバの切り身を投入したところ、ほぼ確実にアタリが出ました。

オキアミは安価で量も多いため、撒き餌として惜しみなく使えます。

特に低活性時や、カサゴの居場所が分からない時に、撒き餌で広範囲から寄せてから狙い撃ちする戦略が有効です。

ただし、撒き餌をしすぎると餌取りも寄せてしまうため、適度な量に留めるのがコツです。

塩を振って水分を抜き餌持ちを向上させる

魚の切り身に塩を振って水分を抜くと、餌持ちが劇的に向上します。

サバの切り身やイカの切り身をカットしたら、軽く塩を振って10〜15分ほど置いてから使います。

見草漁港で塩締めしたサバを使った際、通常よりも明らかに餌が長持ちし、1つの餌で5匹釣り上げたこともありました。

水分が抜けることで身が締まり、針から外れにくくなるだけでなく、匂いも凝縮されて集魚効果も高まります。

釣行前日に下処理しておけば、当日は快適に釣りができます。

切り身の形を整え直して何度も使い回す

カサゴを釣り上げた後、餌の形を整え直すことで、何度も使い回せます。

サバの切り身は多少身が千切れても、皮が残っていれば問題なく使用できます。

元島堤防で釣りをした際、1つの餌で4匹連続して釣り上げ、その都度形を整え直しながら使い続けました。

針から外して、身の部分を指で軽く整形し、再度針に刺し直すだけの簡単な作業です。

この一手間で餌の消費量が大幅に減り、経済的な釣りができるだけでなく、餌交換の時間も節約できます。

時期で変わるカサゴ最強餌カレンダー

カサゴの食性や活性は季節によって変化し、時期に合わせた餌選びが釣果を大きく左右します。

年間を通じてカサゴを追いかけてきた経験から、季節ごとの最適な餌を紹介します。

春(3月〜5月)は産卵後で荒食い期、青イソメで数釣り

春は産卵を終えたカサゴが体力回復のために荒食いする絶好のシーズンです。

3月の堺漁港で青イソメを使って釣りをした際、朝の2時間で12匹の釣果を上げました。

この時期のカサゴは活性が高く、動きのある餌に積極的に反応します。

水温が上がり始める4月から5月にかけては、さらに活性が上がり、広範囲を探れば次々とアタリが続く状況になります。

数釣りを楽しむなら、春が最も適した時期と言えるでしょう。

夏(6月〜8月)は活性高く朝夕がチャンス、オキアミで広範囲

夏は水温が高く、朝マズメと夕マズメが最大のチャンスです。

7月の見草漁港で早朝5時から釣りを始めた際、オキアミを使って堤防際を移動しながら探ったところ、1時間半で10匹の釣果を上げました。

日中は水温が上がりすぎてカサゴの活性が落ちるため、日の出前と日没前後の時間帯に集中して釣るのが効率的です。

夏の夜釣りも非常に効果的で、サバの切り身やイカの塩辛など匂いの強い餌が威力を発揮します。

秋(9月〜11月)は大型が接岸、ドジョウとカニで狙う

秋は大型のカサゴを狙う最高のシーズンです。

10月の田辺湾内湾テトラで生きたドジョウを使った際、28cmの記録級カサゴが食いついてきました。

水温が下がり始めるこの時期、カサゴは冬に備えて積極的に捕食し、大型個体も接岸してきます。

イソガニも非常に効果的で、11月の元島堤防では現地で採取したカニで26cmの良型を仕留めました。

数より型を狙うなら、秋が最も適した時期です。

冬(12月〜2月)は深場に移動、船からキビナゴで攻略

冬は水温が下がり、カサゴが深場に移動するため、船釣りが有利になります。

1月の白浜沖での船釣りで活きたキビナゴを使用した際、水深30m付近で25cmクラスの良型が連発しました。

岸からの釣りでも、内湾の深い場所や波止の際など、少しでも水深のあるポイントを狙うのが効果的です。

2月の田辺湾でサバの切り身を使って堤防際をじっくり探ったところ、深場に落ち込んでいる場所で23cmの良型をキャッチできました。

冬は活性が落ちるため、匂いの強い餌でじっくり誘うスタイルが基本になります。

カサゴ釣り最強餌でやりがちな5つの失敗

餌選びや使い方を間違えると、せっかくのチャンスを逃してしまうことがあります。

私自身も経験してきた典型的な失敗パターンと、その対策を紹介します。

失敗①:餌が大きすぎて針掛かりしない

餌が大きすぎると、カサゴが口に入れきれず針掛かりしないという失敗があります。

初心者の頃、サバの切り身を大きめにカットして使っていたところ、アタリはあるのに全く針掛かりしませんでした。

釣り仲間からアドバイスを受けて、3〜4等分の小さめサイズにカットし直したら、すぐに針掛かりするようになりました。

カサゴの口は意外と小さいため、餌も小さめにカットするのが基本です。

特にキビナゴやドジョウなどの大きな餌を使う場合は、小型のカサゴは食べきれないことを理解しておきましょう。

失敗②:生オキアミを使って餌取りの餌食になる

生オキアミは柔らかくて餌取りに弱いため、ベラやフグが多い場所では不利です。

堺漁港で生オキアミを使っていた際、餌を投入する度に一瞬で取られてしまい、全く釣りにならない状況に陥りました。

ボイルオキアミに変更したら、餌取りをかわしながら本命のカサゴを釣ることができました。

生オキアミは鮮度が高く匂いも強いというメリットはありますが、餌取りが多い状況では明らかに不向きです。

状況を見極めて、迷わずボイルタイプを選ぶべきです。

失敗③:青イソメをお尻から刺して体液が出ない

青イソメは頭から刺すのが基本で、お尻から刺すと体液が出ず集魚効果が落ちます。

初めて青イソメを使った際、刺しやすいお尻側から針を入れていましたが、全く釣れませんでした。

釣具店の店員さんに教わって、頭から通し刺しにしたら、刺し口から体液が出て匂いが広がり、すぐにアタリが出ました。

青イソメの集魚力は、動きと体液の匂いの相乗効果によるものです。

正しい付け方をマスターすることで、本来のポテンシャルを引き出せます。

失敗④:同じ餌で粘り続けて状況判断を誤る

同じ餌で反応がなければ、潔く餌を変更する判断が重要です。

見草漁港でオキアミを使っていた際、30分以上アタリがありませんでした。

粘り続けても仕方がないと判断し、サバの切り身に変更したところ、すぐに2匹連続でヒットしました。

その日のカサゴの好みは、実際に試してみないと分かりません。

複数の餌を持参して、反応が薄ければ15〜20分で餌を変更するという柔軟性が、釣果を左右します。

失敗⑤:解凍した餌を再冷凍して鮮度を落とす

一度解凍した餌を再冷凍すると、細胞が壊れて匂いも薄くなり、効果が激減します。

もったいないと思って、余ったサバの切り身を再冷凍して次回の釣行に使ったところ、全く釣れませんでした。

隣で新鮮なサバを使っていた釣り人は好調だったため、鮮度の重要性を痛感しました。

冷凍餌は小分けにして保存し、使う分だけを解凍するのが鉄則です。

余った餌は処分する勇気を持ち、次回は新鮮な餌で臨むべきです。

まとめ:状況に応じた最強餌の使い分けが釣果の鍵

カサゴ釣りで安定した釣果を上げるには、状況に応じて最適な餌を選び、正しく使いこなすことが何よりも重要です。

本記事でご紹介した通り、総合的に最強と言えるのはサバの切り身ですが、釣り場や時間帯、季節、カサゴの活性によって、最適な餌は変わります。

| 状況 | 最適な餌 | 理由 |

|---|---|---|

| テトラポッドの穴釣り | サバの切り身 | 餌持ちが良く、根掛かりしても外れにくい |

| 堤防際の探り釣り | 青イソメ・オキアミ | 活性に応じて使い分けられる |

| 船釣りで大型狙い | キビナゴ・ドジョウ | 深場でもアピールでき、大型の確率が高い |

| 餌取りが多い場所 | サバの切り身・ボイルオキアミ | 餌持ちが良く、餌取りに負けない |

| 低活性時 | サバ・イカの塩辛 | 匂いで岩陰から誘い出せる |

| 高活性時 | 青イソメ | 動きでアピールし、広範囲を探れる |

私自身、長年カサゴ釣りをやってきた経験から言うと、複数の餌を持参して状況に応じて使い分けることが、安定した釣果を上げる最大の秘訣です。

特に初心者の方は、まずサバの切り身とボイルオキアミの2つを持参することをおすすめします。

この2つがあれば、ほとんどの状況に対応でき、餌取りにも強く、コストも抑えられます。

慣れてきたら、青イソメやイソガニ、イカの塩辛など、状況に応じた餌を追加していくと、さらに釣果が伸びるでしょう。

餌選びに迷った時は、この記事を見返して、その日の状況に最も合った餌を選んでください。

正しい餌選びと使い方をマスターすれば、カサゴ釣りの釣果は必ず向上します。

ぜひ実践で試して、自分なりの最強餌パターンを見つけてください。

皆さんの釣行が、大きな釣果に恵まれることを心から願っています。

![〈冷凍釣りエサ〉浜市[HAMAICHI]GクリルWパックボイル Lサイズ(ボイル加工タイプ)×2個セット【冷凍】](https://m.media-amazon.com/images/I/51OS98k8sYL._SL160_.jpg)

![〈冷凍釣りエサ〉浜市[HAMAICHI]きびなごレギュラーパック (生タイプ)×2個セット【冷凍】](https://m.media-amazon.com/images/I/412Lg49ppqL._SL160_.jpg)

![〈冷凍釣りエサ〉浜市[HAMAICHI]イカ切り身(生タイプ)×2個セット【冷凍】](https://m.media-amazon.com/images/I/41vCmn-MT1L._SL160_.jpg)

![〈冷凍釣りエサ〉浜市[HAMAICHI]生アサリWパック×2個セット(生タイプ)【冷凍】](https://m.media-amazon.com/images/I/41WTT2XVvhL._SL160_.jpg)